神明神社

鎮座地地:小垣江町下五六番地 境内坪数:2,539坪

(WGS84 N34°57' 51.399" E136°59'34.486"誤差50m以内)

大正8年、前権大教正大久保芳治氏編著「小垣江神明誌」によれば三十二代崇峻天皇の御代(588)、社殿を創立し天照大神の御分霊を伊勢の皇大神宮(内宮)、豊受姫命の御分霊を豊受大神宮(外宮)より勧請し、9月16日鎮座祭が行われた。

永禄3年(1560)今川義元が来襲し、是の時、社殿兵火に罹りて書類ことごとく焼失し、その為沿革は明瞭ではない。

明治5年10月村社に列す。

大正5年8月10日当字中鎮座の無格社縣社、同字下鎮座無格社秋葉社、八幡社が本社に合祀された。

祭神

天照大神(あまてらすおおかみ) 日の神として八百万の神々の内、中心的な最高尊貴な神

豊受姫命(とようけひめみこと) 衣食住を司り、産業興隆の守護神

誉田別尊(ほんだわけのみこと) 農業・産業・武運長久の神

迦具土神(かぐつちかみ) 「秋葉さま」とも称え、防火の神

豊斟渟命(とよくむぬのみこと) 万物の生成発展を促す神

大縣命(おおあがたのみこと) 尾張地方開拓の祖・犬山市旧国弊中社大縣神社の祭神

境内末社

稲荷社・山神社・御鍬社・熊野社・龍神社・水神社・柘植社・荒神社・津島社・住吉社・八剱社の11社

「小垣江神明神社創建1400年祭記念誌」参照

(画像はクリックすることにより別ウィンドウで大画像表示いたします。)

神楽殿

大祭時にはここで巫女さんによる舞と神楽が行われます。

「柘植社」・「龍神社」

柘植社:大巳貴命(おおなむちのみこと)・天穂日命(あめのほひのみこと)

龍神社:おかみ神(おかみのかみ)

(07/5/26撮影)

左から「荒神社」・「八剱社・山神社・御鍬社」・「熊野社・津島社」です。

祭神

荒神社:奥津彦神(おきつひこのかみ)・奥津姫神(おきつひめのかみ)

八剱社:日本武尊(やまとたけるのみこと)

山神社:大山祇神(おおやまつみのかみ)

御鍬社:伊佐波止美命(いさはとみのみこと)・玉柱屋姫命(たまはしらやひひめのみこと)

熊野社:伊弉冊命(いざなみのみこと)・速玉男命(はやたまおのみこと)・事解男命(ことさかおのみこと)

津島社:素戔鳴尊(すさのおのみこと)

(07/5/26撮影)

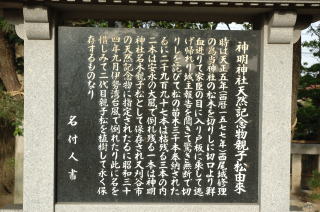

親子松

天正5年(1577)西尾城修理のため、神社境内の松3本を伐採したところ、失明・失神した。城主が驚き松苗3000本を奉納して植えたが、そのうち2997本枯れてしまった。残る3本のうち2本も安永3年(1774)台風にて倒れ、1本残った松を親子松とした。この松も昭和34年の伊勢湾台風によって倒れてしまったが、現在は2台目親子松が植樹されている。

「歴史の小径 小垣江 刈谷市教育委員会」より

(07/5/26撮影)

殉国者の碑

境内には立派な記念碑・慰霊碑が三基建立されています。

「表忠記念碑」:日清戦争後建立

「戦捷記念碑」:日露戦争勝利の碑。明治45年4月建立。

「戦没者慰霊碑」:各事変や太平洋戦争でなくなられた勇士の霊を合祀した碑で昭和54年3月に建立。

小垣江出身で戦争に出征し、戦死・戦病死をなされた人は西南の役で2柱、日清戦争で1柱、日露戦争で12柱、太平洋戦争では162柱です。

「小垣江神明神社創建1400年祭記念誌」参照

(07/5/26撮影)

燈籠

南の参道を登って2つ目の鳥居をくぐったところに燈籠一対があります。

この燈籠には「江戸麻布十番林田小右衛門 当村畠中久兵衛」と刻まれています。

以下の説明は「小垣江神明神社創建1400年祭記念誌」より抜粋しました。

神明神社の氏子に柘植久兵衛と言う人あり、その親戚に小右衛門と言う者がいた。

小右衛門は文化年中に江戸に出府、旗本の林田家の養子となった。

養父は上野東叡山寛永寺の執事をして居た。

東叡山は宝暦六年火災を初め、三十六年の間に四回の災禍に遭い、再建に苦慮していた。

小右衛門は養父の心痛を思い、三河に帰り当社氏神の加護を祈った。

神徳を信じ、小右衛門は東奔西走して、時の将軍家慶公に寛永寺の窮状を直訴して金一万両を貸与され、自ら作事奉行となり、天保二年金堂の落成を見るに至った。

小右衛門の喜び一方ならず、翌天保三年帰国して、当社に報恩奉賽し石燈籠二基を奉納した。更に天保十年帰国して石の手水鉢を奉納し、神徳に心から感謝した。

(10/9/19撮影)